Mousseau, ou quelques prémonitions et perquisitions au creux de l’ombre

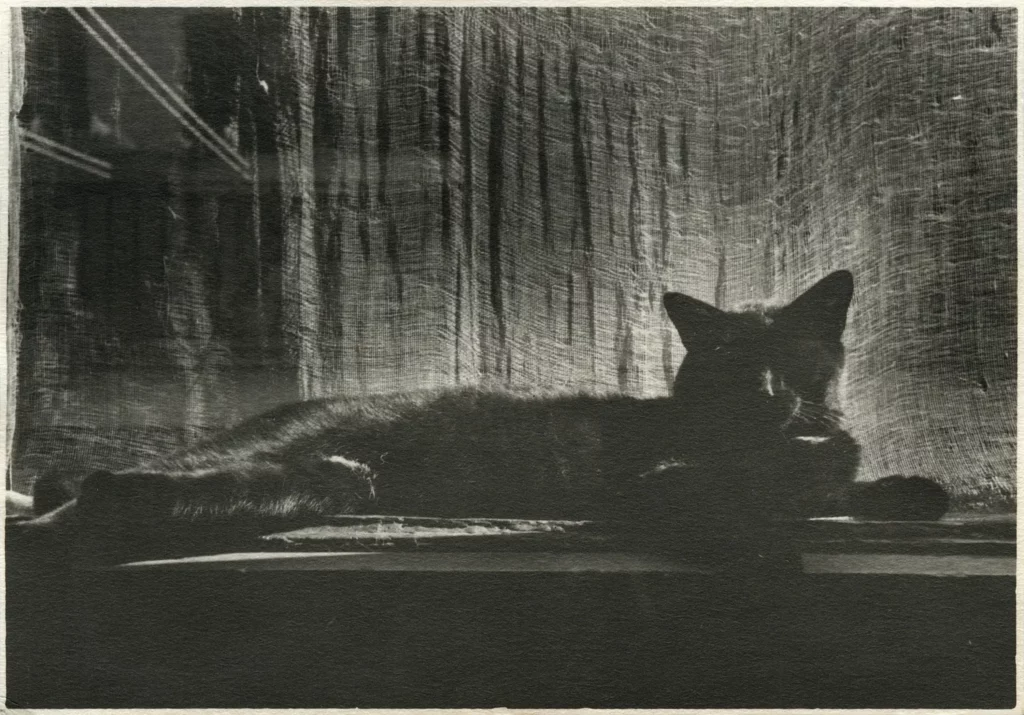

Jean-Paul Mousseau (1927-1991), Chat noir la nuit, 1953, Épreuve à la gélatine argentique mate sur papier chlorobromure, tirage d’époque, 11,5 x 16,6 cm, Collection particulière.

Les gars ne parlaient que de révolution. Ils

avaient tous lu Hegel, Marx et Engels. On

était carrément communistes. Un jour, dans

une réunion plus bruyante que les autres, j’ai

mis mon Browning sur la table, je leur ai dit:

« Allez la faire pour vrai votre révolution ! »

— Jean-Paul Mousseau[01]

L’un des mouvements artistiques québécois les plus étudiés est sans conteste l’automatisme. Son manifeste phare, Refus global, est une réaction à ce que les historiens ont souvent qualifié de « Grande Noirceur », une époque trouble marquée par les privations de la guerre et le conflit entre idéologies politiques et esthétiques. Tant en littérature, qu’en théâtre, danse, arts graphiques et publicitaires, design, peinture, etc., la popularité du manifeste est telle que l’on ne manque jamais de s’en réclamer chaque fois que les idées radicales, utopistes, ou avant-gardistes se mêlent joyeusement aux mondes du rêve et de l’inconscient dans une alchimie aux accents révolutionnaires.

Pour l’un des signataires du Refus global, la lumière au cœur de la nuit est une source d’inspiration photographique sans pareille. Étudiant au Collège Notre-Dame sous l’égide du frère Jérôme, Jean-Paul Mousseau montre un talent précoce pour les arts visuels. Lors d’une de ses premières expositions en 1943, Paul-Émile Borduas voit en lui un jeune prodige si bien qu’à 16 ans, il est déjà membre de la Société des arts contemporains. À son entrée en 1946 à l’École du meuble à Montréal, alors dirigée par Borduas, il fait connaissance avec Marcel Barbeau et Jean-Paul Riopelle et participe à la première exposition des Automatistes. Deux ans plus tard, il co-signe le célèbre manifeste. En 1950, il participe à l’organisation de l’Exposition des Rebelles, qui dénonce « l’arrivisme bourgeois du Salon du printemps » du Musée des beaux-arts de Montréal pour lequel ses œuvres ont été refusées. Dans les années qui suivent, Mousseau multiplie les participations à des expositions phares, notamment en photographie.

Chez Jean-Paul Mousseau, la photographie prend plusieurs formes. Vers 1946 et 1947, ce sont des collages irrévérencieux. Puis, il produit ses luminographies, faites « d’écritures » de traits lumineux en utilisant une source lumineuse en mouvement durant une exposition prolongée. Que ce soit dans ses photographies formalistes, intimistes ou simplement prises à la volée, on remarque dans la plupart de ses œuvres une volonté de capter les effets poétiques d’une lumière qui émerge de sombres profondeurs, comme une manière noire (mezzotinte).

Ce portrait d’un chat noir la nuit suggère à la blague l’invisibilité photographique de son sujet, mais montre également les textures subtiles et la profondeur insoupçonnée de la noirceur. Nimbée d’une lumière diffuse provenant d’une source lointaine, s’accrochant aux surfaces texturées, cette image évoque autant le mystère symbolique du chat dans la poésie de Charles Baudelaire que le halo rayonnant des saints de la tradition catholique. Animal profane souvent démonisé, le chat est ici auréolé, mais camoufle son regard et ne laisse imaginer sa présence que par quelques reflets trompeurs de la lumière. La noirceur occupe une place de choix dans l’œuvre proprement photographique de Mousseau, entamée vers 1952. Il travaille alors avec Alex Primeau, un anarchiste notoire qui fait partie de la garde rapprochée de Borduas et du noyau principal du groupe automatiste. On aura tôt fait de remarquer que nombre des photographies de cette époque aux accents poétiques et mélancoliques évoquent celles des artistes français Brassaï et Izis ou de l’Allemande Germaine Krull, pour n’en nommer que quelques-uns.

Suivant cette recherche sur la lumière qui allait caractériser sa démarche, il travaille ensuite avec la fibre de verre et des résines colorées pour créer des sculptures et des objets lumineux, dont l’emblématique murale localisée au siège social d’Hydro-Québec à Montréal. Artiste de tout premier plan, Mousseau est actif dans de multiples domaines (céramique, illustration, évènements de type happening, peinture, théâtre, etc.) et contribue fortement au développement de l’intégration de l’art à l’architecture. Le Musée d’art contemporain de Montréal lui consacre une rétrospective en 1997.

Principales collections

- Musée d’art contemporain de Montréal

- Musée national des beaux-arts du Québec

- Musée des beaux-arts du Canada

01 Entrevue non datée, Dossier Jean-Paul Mousseau 1927-1991, Musée d’art contemporain de Montréal.

Bibliographie

Gagnon, F.-M. (1998). Chronique du mouvement automatiste québécois, 1941-1954. Lanctôt Éditeur.

Landry, P. (1996). Mousseau. Musée d’art contemporain de Montréal et Éditions du Méridien.

Renaud, T. (1946). Les sables du rêve. Cahiers de la file indienne.

Gagnon, F.-M. (1998). Chronique du mouvement automatiste québécois, 1941-1954. Lanctôt Éditeur.

Landry, P. (1996). Mousseau. Musée d’art contemporain de Montréal et Éditions du Méridien.

Renaud, T. (1946). Les sables du rêve. Cahiers de la file indienne.