Serge Jongué, espaces-temps multiples

Figure 1

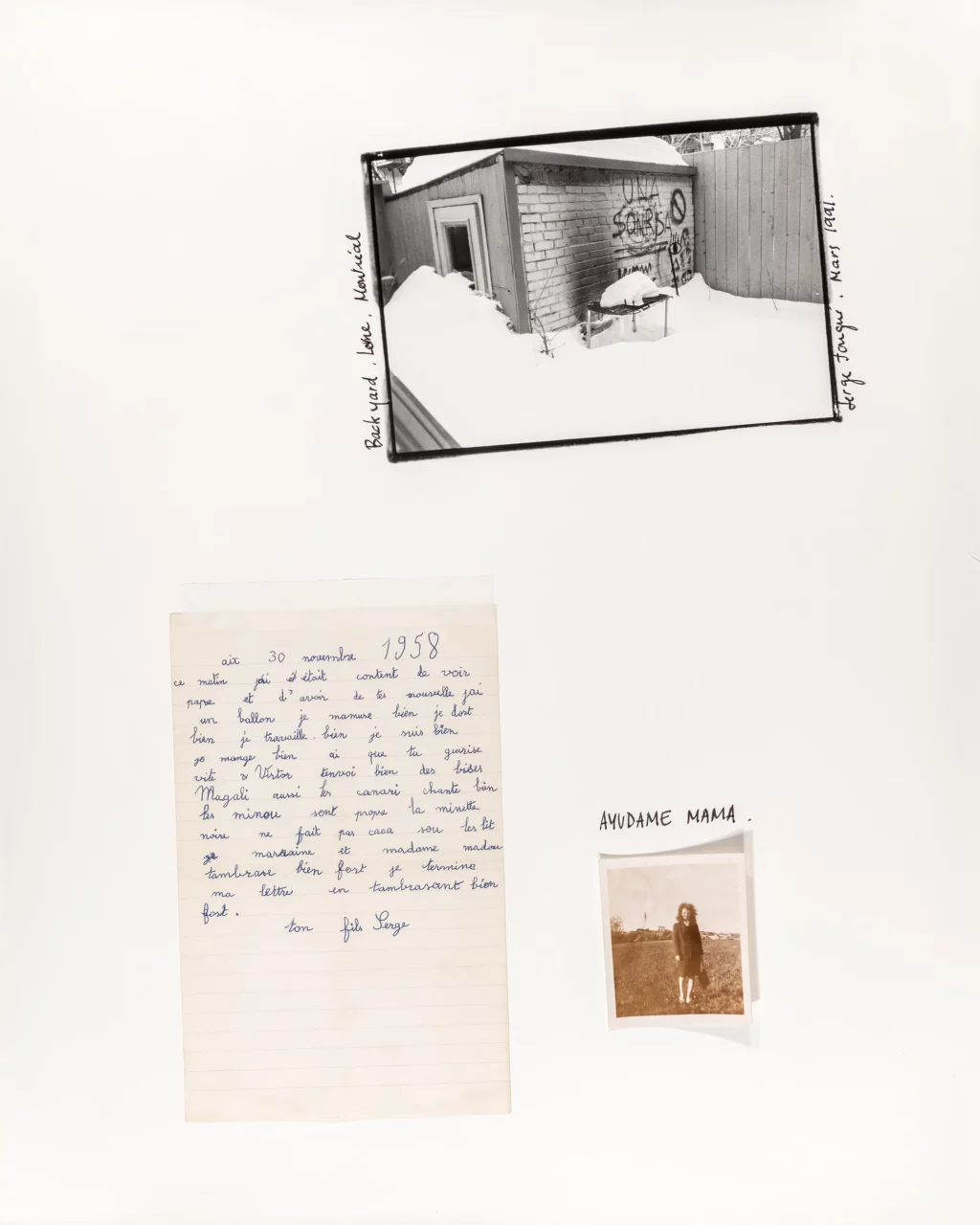

Serge Emmanuel Jongué (1951-2006), Backyard, Lorne, Montréal, 1991, De la série « Nomade », Épreuve à la gélatine argentique, encre, 1/1 50,5 x 20,7 cm, Musée des beaux-arts de Montréal, don de Marie-José Lacour, 2019.21.20, Photo : MBAM.

Figure 2

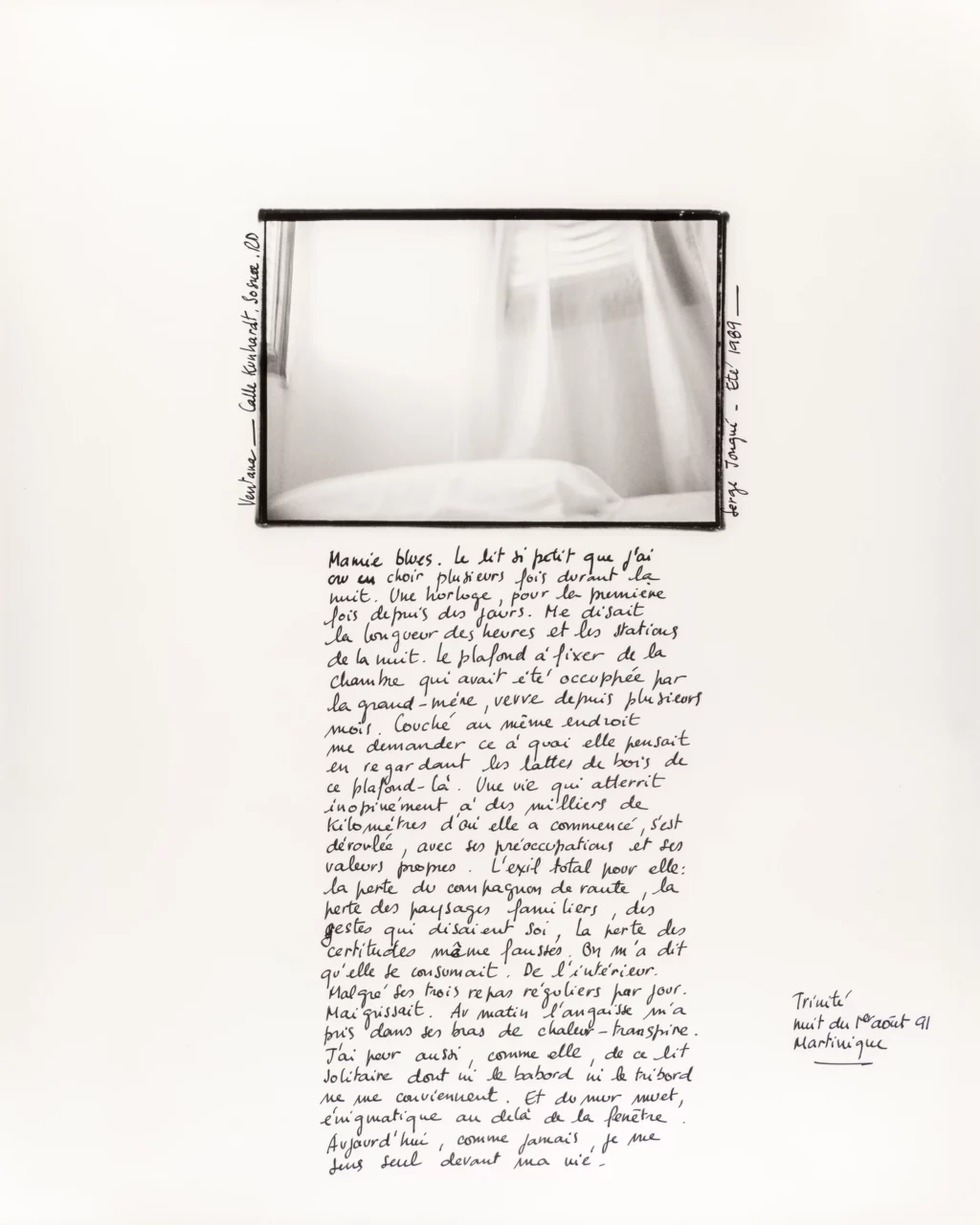

Serge Emmanuel Jongué (1951-2006), Ventana, Calle Kunhardt, Sosua, RD [Fenêtre, rue Kundhardt, Sosúa, République Dominicaine], Texte : Trinité, nuit du 1er août 91, Martinique, De la série « Nomade », 1989 (image), 1991 (texte), tirage 1991, Épreuve à la gélatine argentique, encre, 1/1, 50,5 x 20,7 cm, Musée des beaux-arts de Montréal, don de Marie-José Lacour, 2019.21.13, Photo : MBAM.

L’œuvre du photographe Serge Jongué (1951-2006) est protéiforme. De ses travaux documentaires relevant du reportage dans les années 1980 à ses séries personnelles, qu’il entame dès les années 1990, on retiendra une attention particulière aux territoires – géographiques et intimes – et à la mémoire. À travers une somme considérable de séries personnelles et de notes d’atelier, Serge Emmanuel Jongué explorera toute sa vie durant les rapports entre image et texte, utilisant la photographie comme un point de jonction entre passé et présent, une articulation entre documentaire et fiction.

Serge Emmanuel Jongué nait en France en 1951. Son père est guyanais et sa mère, polonaise. Elle est journaliste, rescapée d’un camp de concentration. Lui est militaire, passé par ce qu’on appelait jusqu’en 1954 l’Indochine française, où il avait fondé une première famille. Serge Jongué fera de cette généalogie complexe ponctuée de pertes prématurées (sa mère meurt des suites d’un cancer alors qu’il est encore enfant) et de non-dits, le terreau de son travail photographique. Son art devient ainsi un acte de réappropriation, voire de réécriture, de son histoire. Ses outils ? Les images et les mots. Sa préoccupation pour les relations qu’entretiennent les images et le texte se manifeste dès le début de sa maîtrise de lettres (1973), qu’il axe sur le rapport entre l’écrit et l’image dans la bande dessinée. Installé au Canada en 1975, il poursuit son parcours universitaire à l’Université de Montréal, au doctorat en études françaises.

C’est depuis sa terre d’accueil qu’il commence, dans les années 1980, sa carrière de photographe. Ses images et ses textes critiques sont publiés dans des revues spécialisées comme Ciel variable ou Vie des arts. Dès 1981, il devient l’un des photographes officiels de centrales syndicales québécoises. Ce mandat est décisif : il produira de nombreux négatifs des luttes ouvrières du Québec des années 1980, une décennie aussi marquée par l’échec du premier référendum, des grèves et des manifestations. Cette posture de témoin et les travaux de photojournalisme qui en découlent influenceront la suite de son parcours. Conscientisé par ses lectures et la fréquentation assidue des milieux ouvriers militants, il entame ses séries de portraits en hommage aux communautés issues de l’immigration qui font de Montréal une ville vivante, aux multiples visages. Avec Identités métropolitaines (1990) ou encore Parfum d’immigrante (1990-1991) et Portraits dénudés (1999-2000), où il photographie des jeunes en recherche d’emploi de passage au Carrefour Jeunesse-Emploi du quartier Côte-des-Neiges, Serge Jongué s’attelle à documenter l’histoire de ces communautés afin d’en transmettre les mémoires. Bien que ces séries photographiques s’inscrivent dans les codes du documentaire (Marseille, Les Quartiers Nord, 1986-1987) et se distinguent formellement du reste de son travail personnel plus expérimental, elles demeurent importantes pour saisir la fascination du photographe pour les histoires marquées par la migration, de même que son souci de la trace et l’importance qu’il accorde à la mémoire partagée.

Dans ses séries personnelles des années 1990 comme Nomade, Serge Jongué se distancie de la définition documentaire, objective, qu’on a pu accoler à sa photographie pour devenir expérimentateur esthétique et plastique. Il introduit largement le texte pour accompagner les images, non pour les décrire, mais plus pour les augmenter de ses pensées et questionnements. Travaillant tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, l’artiste construit un réseau de signes à travers lesquels espaces lointains et temps passés sont actualisés par l’imaginaire.

Dans ces deux pages extraites de la série Nomade (1990), l’artiste mélange photographie, archives et notes manuscrites. Placée sous la figure tutélaire de la mère disparue appelée à l’aide (« AYUDAME MAMA », fig. 1), cette série mélange des images faites à Montréal, certaines au plein cœur de l’hiver, avec des images faites en République dominicaine notamment. Ces juxtapositions permettent aux émotions et aux temporalités de se côtoyer, à l’instar des différentes langues utilisées. Serge Jongué se pose comme un trait d’union entre ces espaces-temps multiples et s’extrait de la narration classique pour utiliser images et mots à d’autres fins. Le titre de la série l’annonce : Nomade est un parcours dans le souvenir invisible des vies que l’on porte en soi, comme l’indique la référence au personnage de la grand-mère (fig. 2). En associant divers documents d’archives (lettre rédigée alors qu’il était enfant et une petite photo de sa mère) à des images contemporaines de la prise de vue (cour sous la neige, moustiquaire flottant au-dessus d’un lit), Serge Jongué instaure une continuité fictionnelle entre les lieux et les temps. À travers ces fragments en apparence disparate, comme à travers ceux collectés dans d’autres séries comme Boarding Pass ou Objets de mémoire, l’artiste invente une cartographie mentale dont il est le premier explorateur. Ses essais photographiques se comparent à une collection de graffitis, ces mots-images qui recouvrent les murs. Dans chacune de ses séries personnelles, Jongué développe un langage paradoxal entre fragilité et incertitude, tant sur le plan du sens et de la cohérence esthétique que sur le plan plastique.

Cette volonté d’unification à travers la séquence d’images ainsi que cette grande quête des origines s’illustrent de manière plus manifeste et plus vaste dans un des derniers projets engagés par le photographe. Sa dernière série, TOTEM : A North American Celebration (2004), réunit des photographies de totems à travers le Canada. En choisissant ce sujet à la forte portée symbolique, historique et politique, le photographe fait culminer sa sensibilité aux parcours migratoires, son respect des histoires et mythes ancestraux qui habitent chaque territoire et sa volonté d’en être l’humble passeur.

Le travail de Serge Jongué a été reconnu à l’international et présenté dans le cadre de grandes manifestations et rencontres photographiques en Europe (Espagne, Royaume-Uni, France, Belgique), au Mali (Rencontres de Bamako) ainsi qu’au Brésil et aux États-Unis. Serge Jongué est décédé en 2006 à Montréal. Encore méconnue au Canada malgré sa qualité et sa richesse, son œuvre est conservée en partie par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). En 2008, le Fonds Serge Jongué est jugé d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale, tandis que le Musée national des beaux-arts du Québec fait l’acquisition de la série Boarding Pass.

Principales collections

- Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, Montréal

- Bibliothèque et Archives nationales du Québec

- Musée des beaux-arts de Montréal

- Musée national des beaux-arts du Québec

Bibliographie

Les notes d’atelier, recherches et oeuvres de Serge Jongué sont disponibles sur le site de la Fondation Serge Emmanuel Jongué.

Allaire, S. (s. d.). L’œuvre de Serge Emmanuel Jongué (1951-2006). Fondation Serge Emmanuel Jongué.

Ferrand, C. (réalisateur). (2019). Jongué, carnet nomade. Les Films du 3 Mars

Hakim, M. (2012), Serge Emmanuel Jongué : Capter et narrer l’indicible, Ciel variable, 90.

Lacour, M.-J. (2017). Serge Emmanuel Jongué. Dans Encyclopédie du MEM. Ville de Montréal.

Jongué, S. (1990). Le nouvel ordre photographique. Dans Treize essais sur la photographie (p. 37-54). Musée canadien de la photographie contemporaine.

Lavoie, A. (2020, 24 juillet). « Jongué, carnet nomade »: il s’appelait Serge. Le Devoir.

Les notes d’atelier, recherches et oeuvres de Serge Jongué sont disponibles sur le site de la Fondation Serge Emmanuel Jongué.

Allaire, S. (s. d.). L’œuvre de Serge Emmanuel Jongué (1951-2006). Fondation Serge Emmanuel Jongué.

Ferrand, C. (réalisateur). (2019). Jongué, carnet nomade. Les Films du 3 Mars

Hakim, M. (2012), Serge Emmanuel Jongué : Capter et narrer l’indicible, Ciel variable, 90.

Lacour, M.-J. (2017). Serge Emmanuel Jongué. Dans Encyclopédie du MEM. Ville de Montréal.

Jongué, S. (1990). Le nouvel ordre photographique. Dans Treize essais sur la photographie (p. 37-54). Musée canadien de la photographie contemporaine.

Lavoie, A. (2020, 24 juillet). « Jongué, carnet nomade »: il s’appelait Serge. Le Devoir.